La cardiologie interventionnelle englobe l'ensemble des actes médicaux de cardiologie pratiqués par voie endovasculaire. Depuis quatre décennies, cette discipline connaît un essor considérable, permettant souvent d'éviter une chirurgie cardiaque traditionnelle. Les procédures de cardiologie interventionnelle s'appliquent à de nombreuses maladies cardiovasculaires et incluent des techniques telles que la coronarographie, l'angioplastie coronaire, le TAVI, la fermeture de foramen ovale perméable (FOP), l'alcoolisation septale, la fermeture de communication interauriculaire (CIA), l'angioplastie périphérique, la valvuloplastie mitrale, l'occlusion de l'auricule gauche, et l'implantation de stimulateurs cardiaques. Ces interventions minimalement invasives offrent des options de traitement efficaces pour de nombreux patients cardiaques, réduisant les temps de récupération et les risques associés aux chirurgies ouvertes.

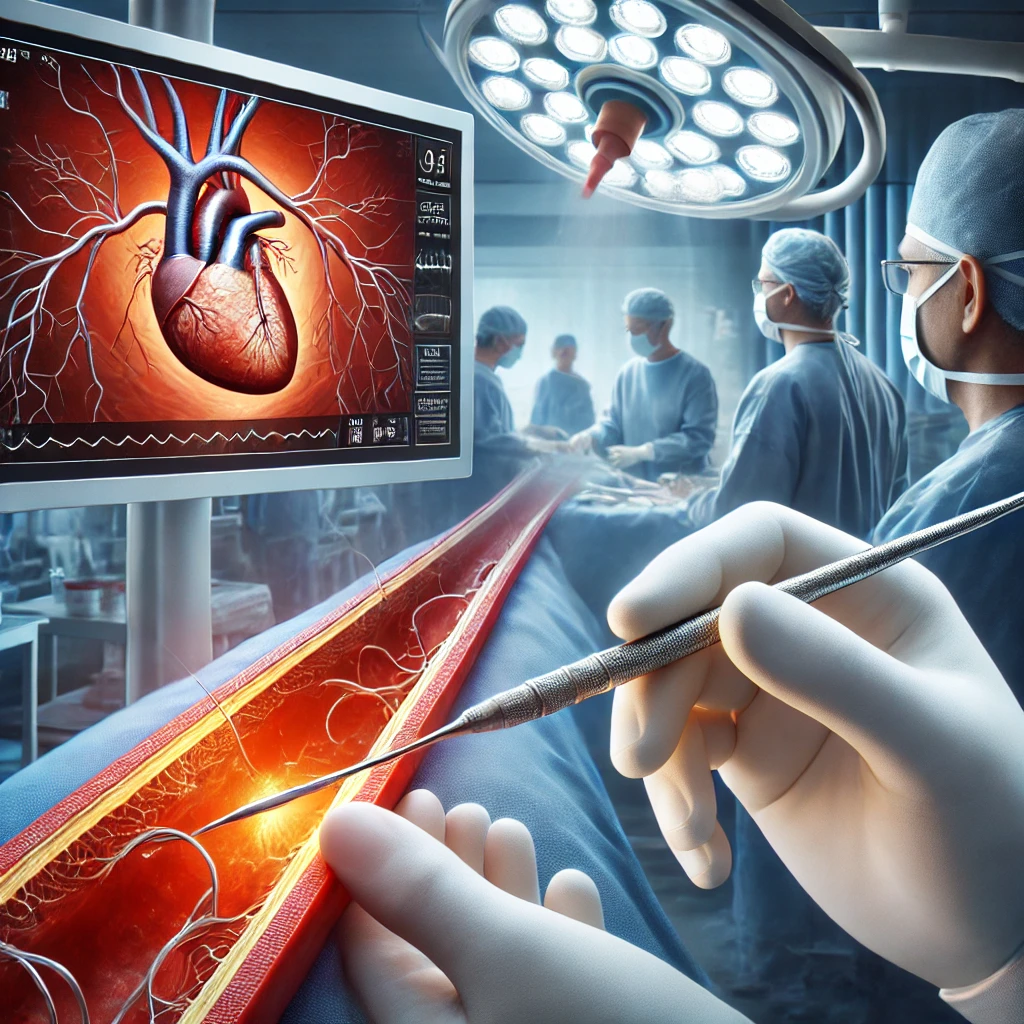

Coronarographie

La coronarographie est l'examen de référence pour le diagnostic de la maladie athéromateuse coronaire. Réalisée sur prescription médicale, elle permet d'établir un diagnostic précis de l'état des artères coronaires. Le médecin peut visualiser des rétrécissements, des sténoses, voire des occlusions des artères du cœur. En cas de doute sur le caractère significatif d'un rétrécissement, le cardiologue interventionnel dispose d'autres outils d'évaluation comme la FFR, l'échographie endocoronaire ou l'OCT. Cet examen de radiologie interventionnelle est réalisé dans une salle radiologique dédiée.

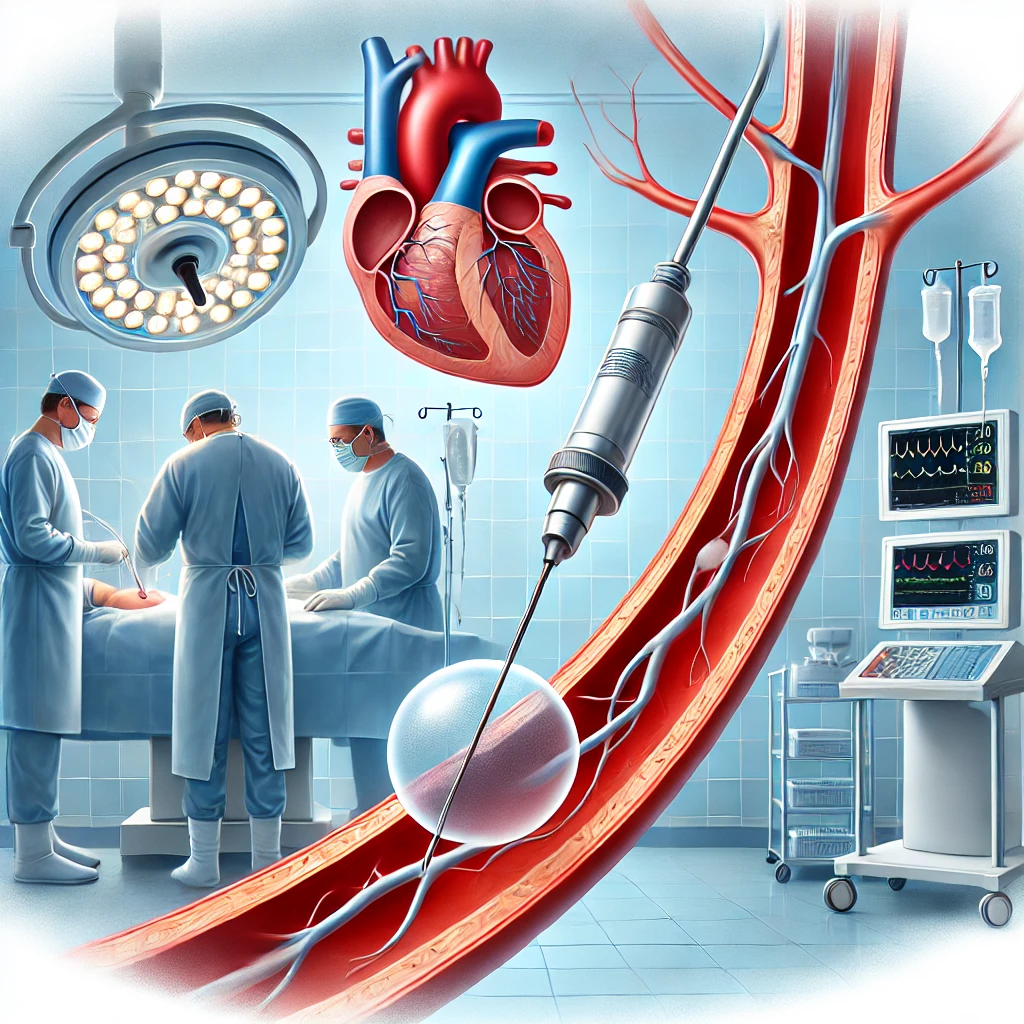

Angioplastie Coronaire

L'angioplastie coronaire est une technique permettant de rétablir une circulation normale dans les artères coronaires rétrécies ou occluses par l'athérosclérose. Alternative à la chirurgie cardiaque par pontage aorto-coronaire, elle s'effectue sous anesthésie locale. La procédure consiste à franchir le rétrécissement avec un guide métallique fin, suivi d'un ballonnet de dilatation gonflé au niveau du rétrécissement. Cette dilatation est souvent complétée par la mise en place d'un stent (endoprothèse), nécessitant un traitement anticoagulant post-intervention.

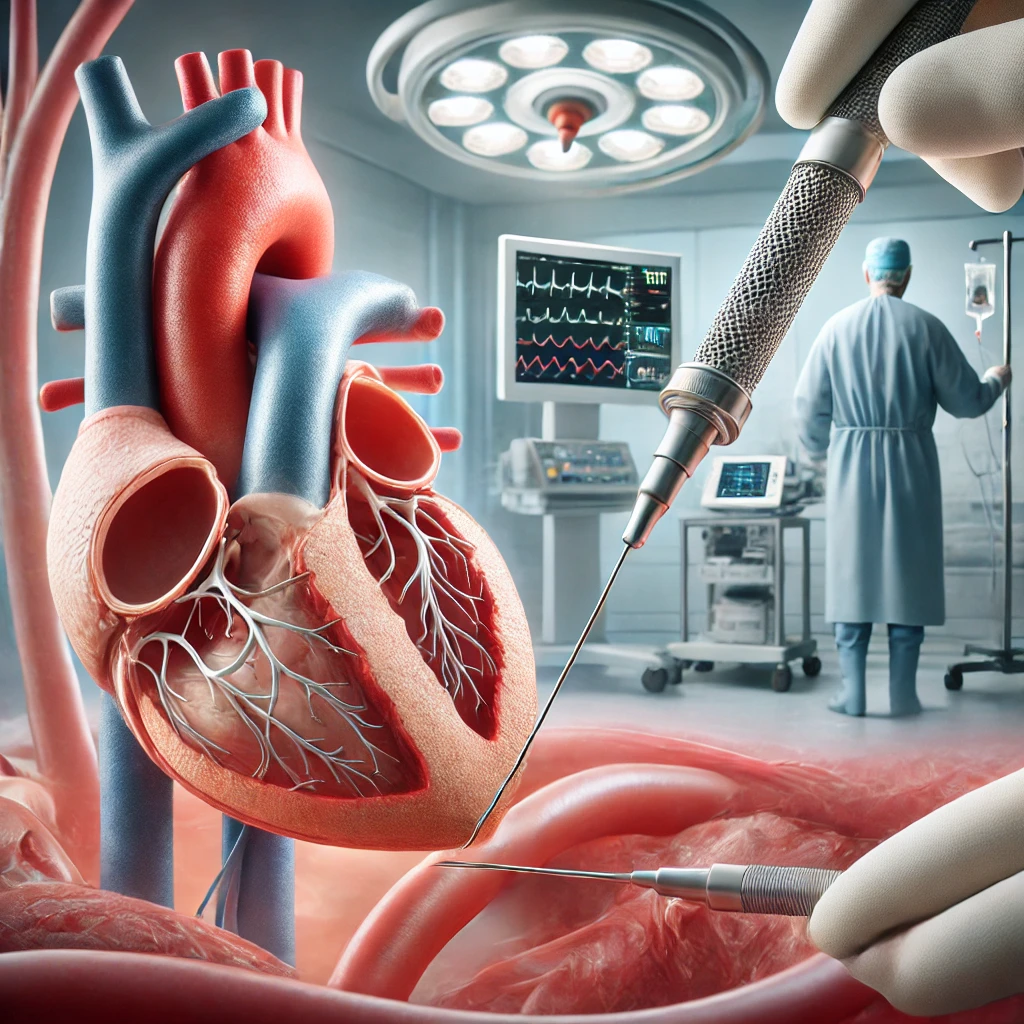

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation)

Le TAVI, ou implantation de valve aortique par voie percutanée, est une invention française du Professeur Cribier. Cette technique consiste à réparer la valve aortique d'un patient par voie artérielle, offrant une alternative au remplacement de la valve aortique par chirurgie classique. Le TAVI évite l'ouverture du thorax et la mise en place d'une circulation extracorporelle, réduisant ainsi les risques et le temps de récupération pour les patients.

Fermeture du Foramen Ovale Perméable (FOP)

Le foramen ovale est un trou entre les deux oreillettes cardiaques, normalement fermé après la naissance. Un Foramen Ovale Perméable (FOP) survient lorsque cette fermeture n'est pas complète. Bien que souvent sans gravité, un FOP peut dans certains cas entraîner un accident vasculaire cérébral. La fermeture percutanée du FOP est une intervention minimalement invasive visant à corriger cette anomalie cardiaque et à prévenir les complications potentielles.

Alcoolisation Septale

L'alcoolisation septale est un traitement pour la cardiomyopathie hypertrophique obstructive, une maladie génétique caractérisée par un épaississement excessif des parois du cœur, notamment au niveau du septum interventriculaire. Cette condition peut obstruer l'éjection du ventricule gauche, compromettant le débit cardiaque. L'alcoolisation septale vise à réduire l'épaisseur du muscle responsable de l'obstruction, améliorant ainsi le flux sanguin et réduisant les symptômes associés à cette pathologie.

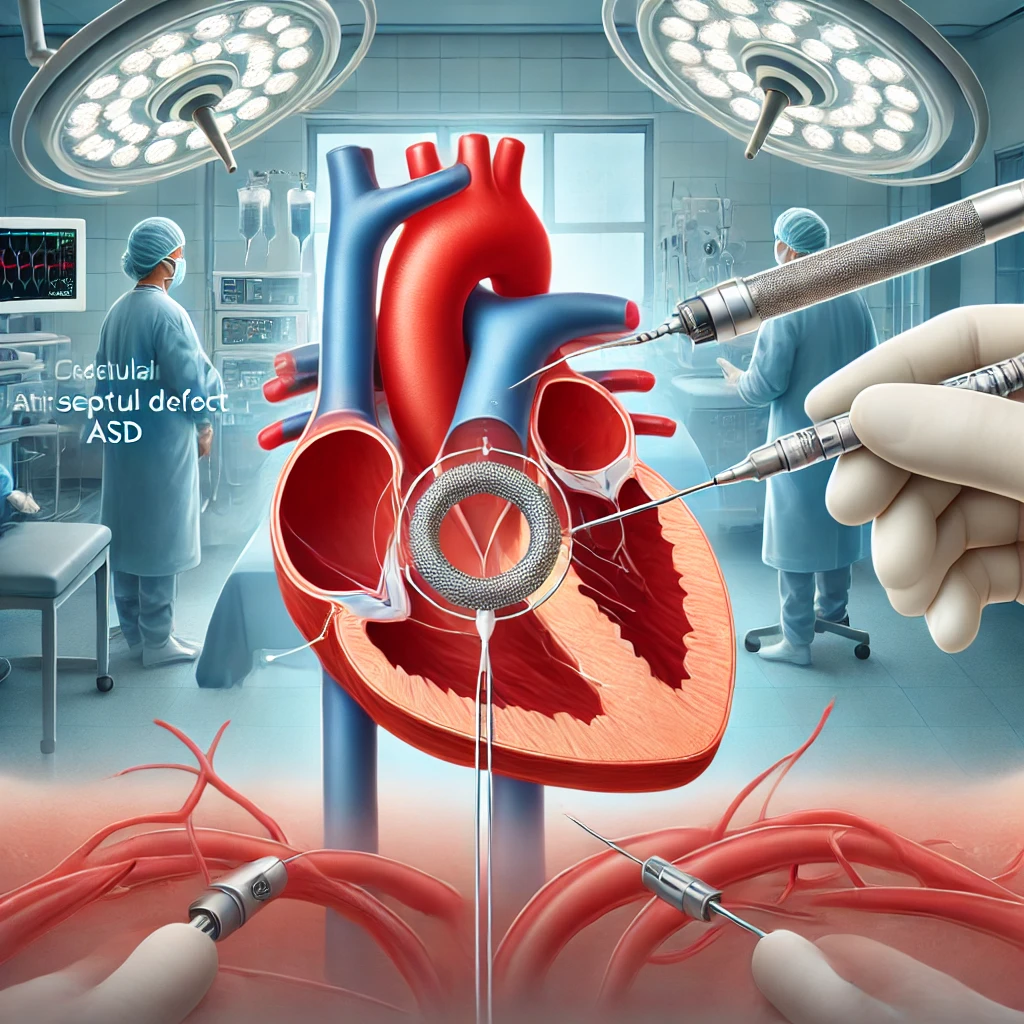

Fermeture de Communication Inter-Auriculaire (CIA)

La communication inter-auriculaire (CIA) est une malformation cardiaque congénitale fréquente, correspondant à une déhiscence dans le septum inter-auriculaire. Cette anomalie provoque un shunt gauche-droit, où une partie du sang oxygéné retourne directement aux poumons sans passer par la circulation systémique. La fermeture percutanée de la CIA est une intervention minimalement invasive visant à corriger cette anomalie et à prévenir les complications à long terme, telles que l'hypertension pulmonaire et l'insuffisance cardiaque droite.

Angioplastie Périphérique

L'angioplastie périphérique est une technique utilisée pour traiter l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), une maladie fréquente caractérisée par le rétrécissement des artères des membres inférieurs. Cette procédure vise à restaurer le flux sanguin dans les artères rétrécies ou obstruées, améliorant ainsi la circulation sanguine dans les jambes. L'intervention peut impliquer l'utilisation de ballonnets, de stents, ou d'autres dispositifs pour élargir les artères et maintenir leur ouverture, réduisant ainsi les symptômes de l'AOMI et améliorant la qualité de vie des patients.

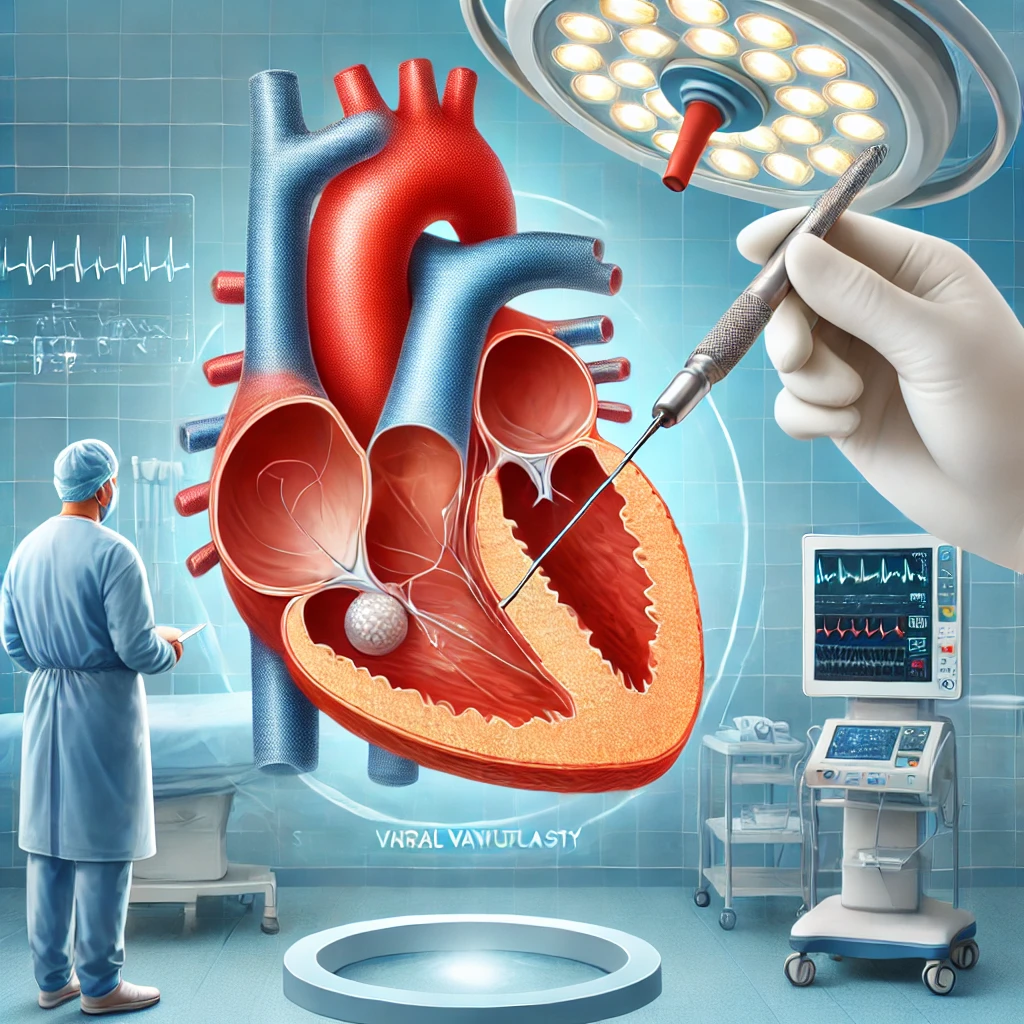

Valvuloplastie Mitrale

La valvuloplastie mitrale est une procédure utilisée pour traiter le rétrécissement mitral, une condition où la valve mitrale entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche devient étroite, entravant le flux sanguin. Cette intervention percutanée vise à élargir l'ouverture de la valve mitrale à l'aide d'un ballonnet, améliorant ainsi le flux sanguin du cœur gauche vers le corps. La valvuloplastie mitrale peut soulager les symptômes tels que l'essoufflement et la fatigue, et peut retarder ou éviter la nécessité d'une chirurgie à cœur ouvert chez certains patients.

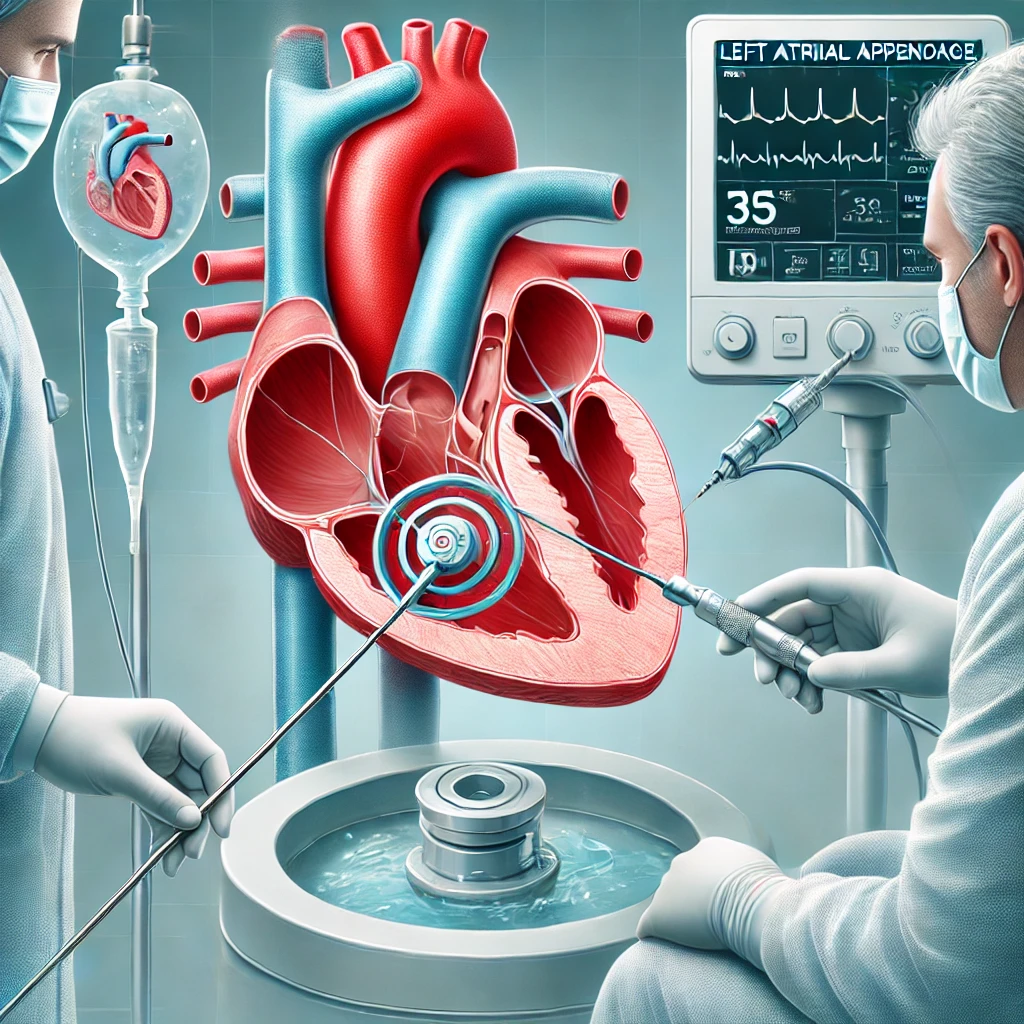

Fermeture de l'Auricule Gauche

La fermeture de l'auricule gauche est une procédure interventionnelle visant à réduire le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) chez les patients atteints de fibrillation auriculaire (FA) qui ne peuvent pas prendre d'anticoagulants oraux. La FA augmente significativement le risque d'AVC en favorisant la formation de caillots sanguins dans l'auricule gauche. Cette intervention consiste à placer un dispositif d'occlusion dans l'auricule gauche pour empêcher la formation et la migration de caillots, offrant ainsi une alternative de prévention des AVC pour les patients à haut risque.

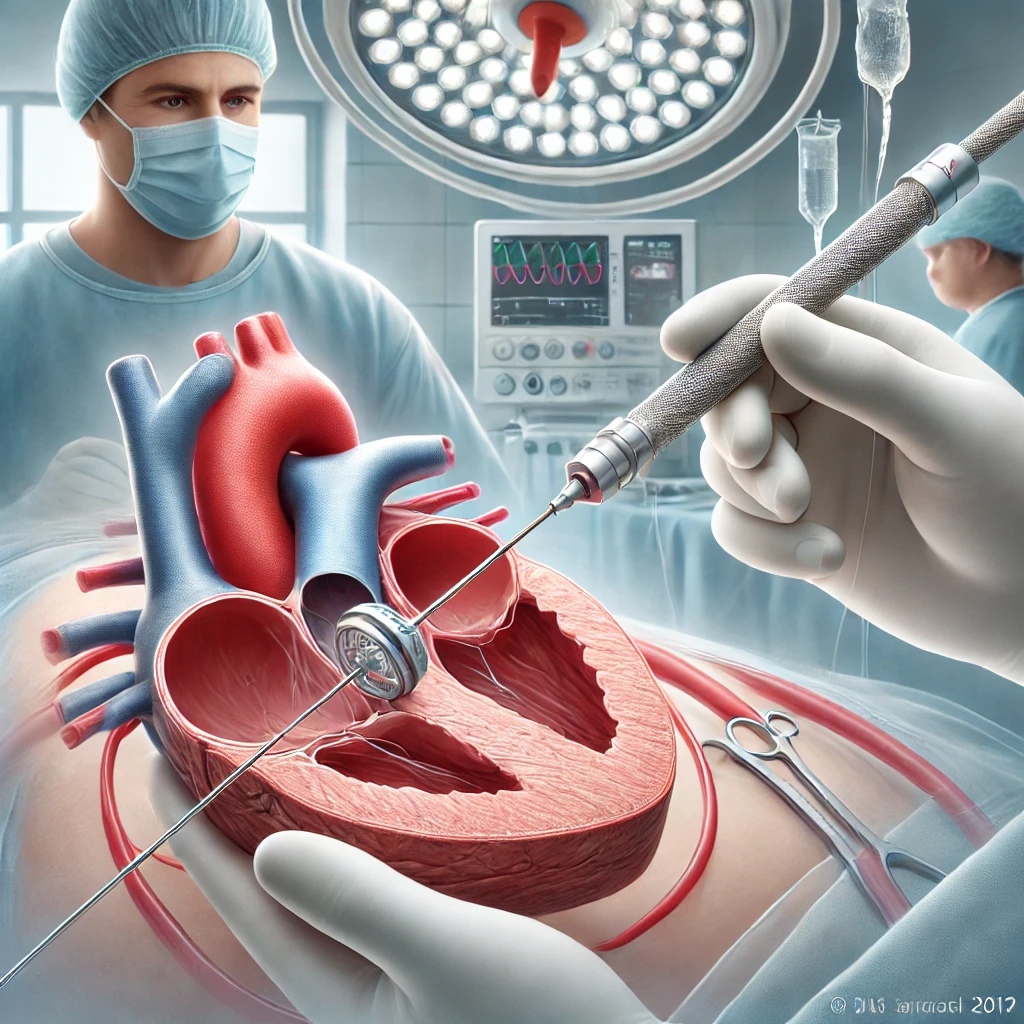

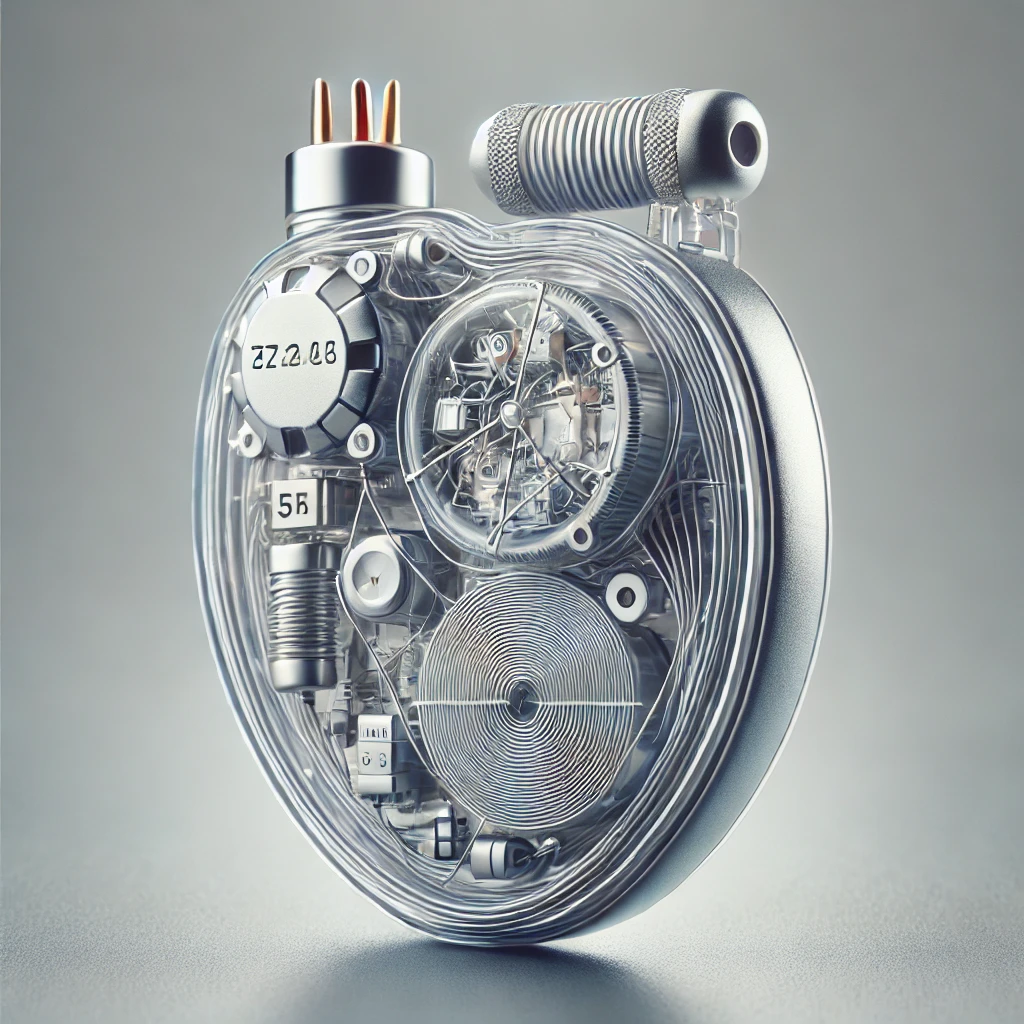

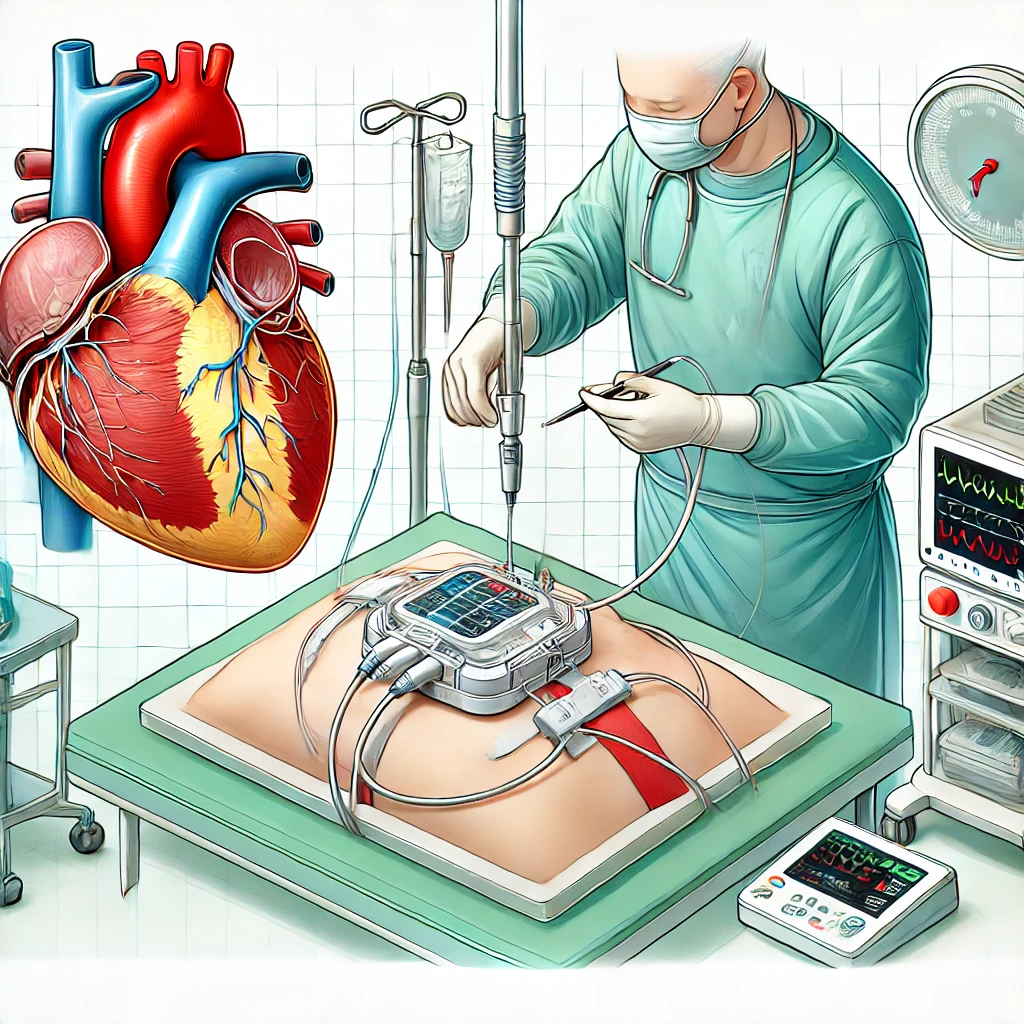

Stimulateur Cardiaque (Pacemaker)

Le stimulateur cardiaque, ou pacemaker, est un dispositif médical implanté pour réguler le rythme cardiaque. Son histoire remonte à 1958, avec la première implantation chez l'homme. Dans les années 60, l'introduction des sondes endocavitaires a marqué un progrès significatif, permettant leur implantation directe dans les cavités cardiaques via les veines, sans nécessiter de chirurgie thoracique. En 1972, le premier stimulateur à combustible atomique a été implanté, bien que cette technologie ait été abandonnée au début des années 80. Aujourd'hui, les stimulateurs cardiaques modernes sont des dispositifs sophistiqués, capables de surveiller et d'ajuster le rythme cardiaque en temps réel, améliorant considérablement la qualité de vie des patients souffrant de troubles du rythme cardiaque.

Défibrillateur Cardiaque

Le défibrillateur cardiaque est un dispositif vital pour traiter les arythmies ventriculaires graves, telles que la tachycardie ventriculaire et la fibrillation ventriculaire, qui peuvent rapidement conduire à un arrêt cardiaque et à la mort subite. L'efficacité du traitement dépend de la rapidité de la défibrillation, qui influence directement les chances de survie et l'étendue des séquelles, particulièrement neurologiques. Les avancées récentes incluent les défibrillateurs implantables et les défibrillateurs semi-automatiques externes. Ces derniers, disponibles dans les lieux publics depuis les années 90 et utilisables par tous les citoyens en France depuis 2007, visent à réduire le délai entre le début de l'arythmie et son traitement, augmentant ainsi les chances de survie en cas d'arrêt cardiaque dû à une arythmie ventriculaire.